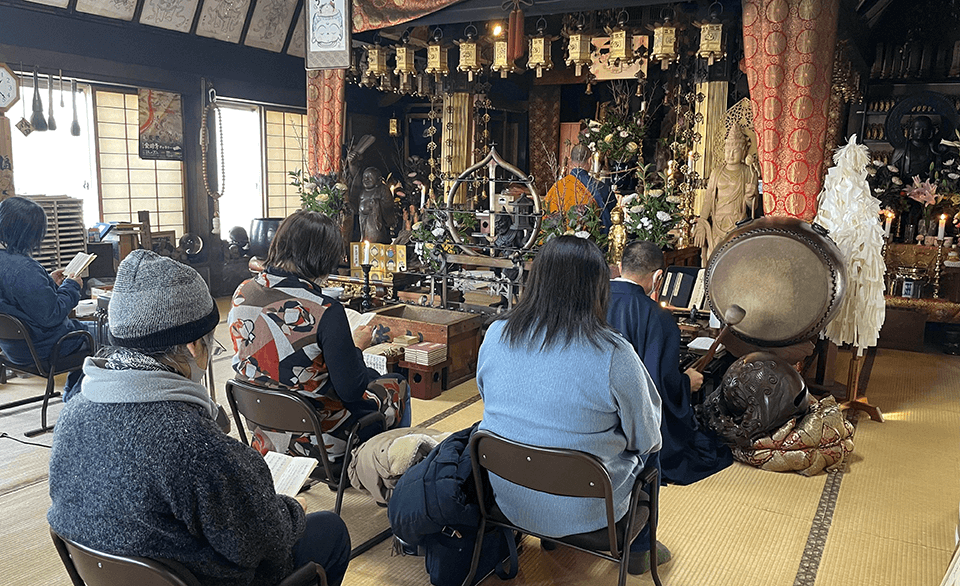

金剛寺は文殊菩薩をご本尊に、

初代住職・照正僧正が開いた

真言宗のお寺です。

以来、現住職と副住職の

三代に渡り続いており、

今も多くの方に支えられながら

日々お勤めに励んでおります。

この小さなお堂には、

本尊さまをはじめ

不動明王や薬師如来・

地蔵菩薩・弘法大師

七福神 布袋尊・赤倉大権現など、

仏さまも神さまも同じ屋根の下、

仲良く鎮座しております。

お寺としては

比較的新しい金剛寺ですが

「人と人との繋がり」を大切に、

一日一日を積み重ねて、

ご供養からご祈願まで

皆さんを見守り、

また檀信徒問わず

沢山の方の

「穏やかな日常」を願うお寺です。

金剛寺のブログです。

引き続きます。 先日、黒石市の看護学校にて看護師国家試験・県准看護師資格試験の合格祈願のお勤めを致しました。 この看護学校では毎年4月に私が授業を担当しておりまして、そのご縁で今回初めて合格祈願のお勤めを致しました。 皆 […]

引き続きの投稿になります。 今年も2月3日、愛知県豊川市にある、みちびき不動・養学院さんへ行って来ました。 毎年恒例の節分会(せつぶんえ)の助法です。 1日の夕方の飛行機で東京へ向かったのですが、この日も荒れた天気で直前 […]

皆さまいかがお過ごしでしょうか。 結局今シーズンも大雪になりましたね。 寒波が繰り返し来て休む間もなく降り続いて、雪を捨てる場所がだんだんと無くなっていきました。排雪ができて除雪が出来ます。捨てる場所がなくなるという事が […]

当苑においては、さまざまな事情でお墓を持つことが困難な方に対して、永代供養というご供養の場を設けることでご先祖様と私たちの繋がりの証しを提供します。

金剛寺では日々のお勤めのほか、年中行事として『赤倉霊場 山開き火生(性)三昧法会』『四国霊場お砂踏み法会』『節分会厄除け星祭り』を執り行っております。

こちらから法事等のご案内はせず、施主さんからお知らせを頂きましたら、お寺かご自宅にて、故人を想い心の通った最良の葬儀をお勤めいたします。

金剛寺では基本的にほぼ毎日、ご供養とご祈願を合わせた「お勤め」を行っております。檀家さん信者さん問わず、どなたでもお参りいただけます。